La arqueóloga Margarita Cossich Vielman platica con ACENTO acerca de su reciente participación como investigadora en la serie Cien Años de Soledad, su videojuego sobre la Invasión española y el camino que la conecta con Tlaxcala y el oriente de Guatemala.

⏲️ 10 minutos de lectura

Algunos meses atrás, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía cobraba vida en la pantalla chica en una de las más ambiciosas producciones de Netflix para Latinoamérica. En esta adaptación, que no estuvo ajena a la crítica por tratarse de la máxima obra del Premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez –quien de hecho se había referido a la imposibilidad de ser filmada en una película–, participó la arqueóloga maestra y futura doctora en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, Margarita Cossich Vielman. Una experta en los nahuas que, además de dedicarse a la academia, ha trabajado en la investigación histórica de otras series y películas e, incluso, en la creación de un videojuego sobre la Invasión española a América desde la perspectiva tlaxcalteca del siglo XVI.

Yo también pasé del asombro a la indignación de saber que Netflix había comprado los derechos a la familia de Gabo para hacer la serie. Pero después me llegó una emoción al ver lo que terminó siendo: una muy digna y hermosa representación del libro del realismo mágico por excelencia. Del Macondo que vive en el imaginario latinoamericano, de esa historia lejana y sus entrañables personajes.

En alguno de sus viajes de vuelta a CDMX, mientras seguía trabajando en Colombia como asistente de diseño de producción e investigación para la serie, Margarita me contó que estaba estudiando la historia colombiana y de América del siglo XIX para su trabajo en la serie y mi imaginación no dejó de volar desde entonces.

Como ella misma dice (y escribe), su Úrsula no dejará de ser su abuela materna, de Parramos, Chimaltenango, “la mujer potente que lo sostuvo todo hasta que decidió descansar”. Aunque algunos personajes ahora tienen gestos y caras de carne y hueso, mi Macondo tampoco abandonará mi memoria de cuando lo conocí a través de esa lectura adolescente, que de vez en cuando me evoca a la aspereza y dulzura familiar, a la fascinación de una ciénaga que se convierte en un pueblo, a la nostalgia de la casa de mi madre, a la magia de un trozo de hielo y la guerra y devastación del capital.

Esta evocación audiovisual de las letras que escribió hace casi seis décadas el Gabo es una transformación propia de la magia que envuelve a Macondo en la que un descampado entre las montañas de Ibagué, en el poniente colombiano, ve nacer las calles, las casas, los negocios, artilugios, antigüedades y los árboles de un pueblo sin punto en el mapa del siglo XIX, pero que en la mente de su creador se inspiraba en su Aracataca, de la costa norte de Colombia.

Allí, dentro del universo de manos y mentes que dieron vida a la serie de Netflix, también estuvo la arqueóloga guatemalteca Margarita Cossich.

El rastro de los nahuas

Antes de sentarnos en el comedor para viajar en una plática por su historia, sus estudios y su recorrido, Margarita destapa una botella de licor, como las que bien podrían haber estado llenas de ron a mediados del siglo XIX, y que despide un potente aroma a café. A buen café. Colombiano. No hay líquido dentro, sino granos de un café de altura elaborado especialmente por Juan Valdéz para la serie de Cien Años de Soledad. Es una reliquia propia de la chistera de Melquiades.

En la mesa hay un plato con dulcitos de la mítica Dulcería Celaya, que persiste en la calle de 5 de mayo en el Centro Histórico de la CDMX. Un día antes de vernos paseó con otra amiga guatemalteca periodista por ahí, a la que llevó por un tour personalizado por el Templo Mayor.

Así, con un bocado de historia y el sorbo de un tesoro, me cuenta su vida.

Ella es la más pequeña de sus hermanos, la única arqueóloga. Su padre era médico, el doctor Cossich, fue uno de los pediatras más importantes de Guatemala. Y su madre, una enfermera que le enseñó «la fortaleza de las mujeres, la empatía, la solidaridad y su pasión por la curiosidad y la sorpresa”.

Recuerda una clase en el bachillerato a la que llegaban diversas personas a hablar de profesiones para orientar los estudios en la universidad. Era una mujer arqueóloga que en nada se parecía a Lara Croft, la protagonista del videojuego Tomb Rider, y menos a Indiana Jones. En cambio, Margarita quedó asombrada cuando la mujer expuso sobre la zona arqueológica maya de Kaminaljuyu, ese lugar al que iba de pequeña a volar barriletes y deslizarse sobre los montículos que, al fin caía en cuenta, eran casas y templos de otra civilización. O que esos arcos por los que había pasado cerca del aeropuerto era en realidad un acueducto prehispánico.

“¡Púchica, yo quiero estudiar eso!”, se dijo a sí misma. Aunque inicialmente se inscribió en Antropología, porque eso había salido en su examen de aptitudes, finalmente se decantó por Arqueología en la Universidad de San Carlos, la única pública de Guatemala. Le encantó el trabajo de campo y la posibilidad de estudiar con la arqueóloga Bárbara Arroyo, una de los profesionales que más la influyó y de quien es amiga a la fecha. Su madre no puso reparos y, aunque su padre en un inicio le dijo que no lo hiciera, al ver su determinación le regaló su primer libro de arqueología.

Hizo prácticas en Petén, al norte del país pero había casos que hacían mucho ruido y que no le hacían justicia a la profesión, asi que decidió irse a la costa sur, el altiplano y el oriente de Guatemala, donde encontró una nueva búsqueda: los nahuas, de quienes se dice en la historia oficial que llegaron a Centroamérica con la Invasión española y los conquistadores mexicas y tlaxcaltecas, pero de quienes se tiene registro de migraciones de mucho tiempo atrás.

Es el hilo de ese laberinto que la condujo a México para seguir estudiando a los nahuas, comenzar a aprender el idioma y encontrar un documento del siglo XVI que fue escrito en un pueblo que se llama Santa María Ixhuatán, en el departamento oriental de Santa Rosa, que habla de cómo llegaron los nahuas allí. Este es el mismo documento que está trabajando en el doctorado que está por concluir.

Tocar un pedazo de la historia

En México, Margarita también trabajó en Noticonquista, un proyecto de historia pública de la UNAM, donde hizo investigación y difusión muy diversa sobre la Invasión española. Trabajó de lleno sobre el Lienzo de Tlaxcala, un documento tlaxcalteca mandado a hacer por el Cabildo de esa ciudad a mediados del siglo XVI, que presenta y describe los sucesos de la Invasión: “las guerras y alianzas que derivaron en la caída de México-Tenochtitlan y los posteriores avances hacia el Pánuco, el noroccidente de México y Centroamérica, llegando a la Baja California en el Norte y Guatemala, El Salvador y Nicaragua en el sur”, según el sitio web.

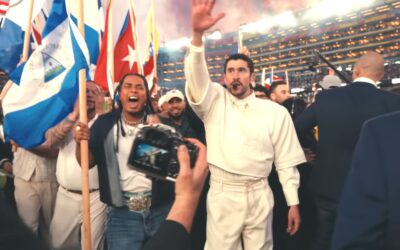

Con el equipo multidisciplinario hicieron exposiciones, seminarios y hasta un videojuego llamado Yaopan en conjunto con la desarrolladora Bromio, en el que se explora la guerra, las estrategias diplomáticas y escenas de la vida cotidiana, vestimentas, caballos, arquitecturas, canoas y música (creada especialmente para la edición). Uno de los objetivos del videojuego era que los jugadores pudieran elegir el avatar del general Calmecahua o la noble tlaxcalteca Tecuelhuetzin (después bautizada como doña Luisa Xicotencatl), quien aparece en el Lienzo de Tlaxcala sosteniendo armas bélicas y dando indicaciones a los ejércitos tlaxcalteca y español, esto con el fin de hacer evidente que una mujer podría hacer lo mismo que un guerrero hombre.

Así comenzó a abrir posibilidades más allá de los libros y las aulas. La arqueóloga encontró en lo tangible una infinidad de posibilidades para contar la historia y recrearla, pero con seriedad. Margarita reconoce que empezó también a ser vista con una lupa como bicho raro por algunos colegas de la vieja guardia, que no admiten esa especie de “vulgarización” del conocimiento.

En 2018, una productora le pidió apoyo con información sobre la Invasión española para una serie de ficción sobre los 500 años de la Conquista que esperaban publicar en 2021. Empezó recomendando libros y luego le pidieron revisar el guión. “Entonces hice muchísimos comentarios, tantos que me pidieron que me fuera a entrevistar con el diseñador de producción, Eugenio Caballero. Pasamos horas hablando, nos llevamos muy bien”, recuerda.

Al terminar la reunión Eugenio le dijo: «¿Te gustaría trabajar con nosotros? Normalmente contratamos gente que haga investigación para estos proyectos. Nosotros somos los que hacemos la escenografía, decoración, utilería y todo”.

Necesitaban su disponibilidad total, 24/7 para resolver cualquier tipo de dudas. Comenzaron a trabajar en los Estudios Churubusco y un día en una prueba de vestuario “estaban todos los extras que era gente nahuablante. Estaban hablando en náhuatl con los vestuarios puestos y yo me recuerdo esa primera vez que vi eso se me empezaron a salir las lágrimas porque decía: Púchica, esto es como que yo esté en el siglo XVI, oyendo a la gente en un día común y corriente, que es lo que estudio”.

Esa serie, en la que había gente reconocida del mundo del cine de México, Colombia y Estados Unidos, corrió con la desgracia de la pandemia de covid. El proyecto se frenó y no salió adelante. Pero la diseñadora de producción argentina-mexicana Bárbara Enriquez quedó fascinada con el trabajo de Margarita y viceversa. Así que vinieron muchos proyectos, películas, series, donde la investigación incluso ya de otras épocas llevó a la arqueóloga guatemalteca a contribuir en la representación histórica más realista posible.

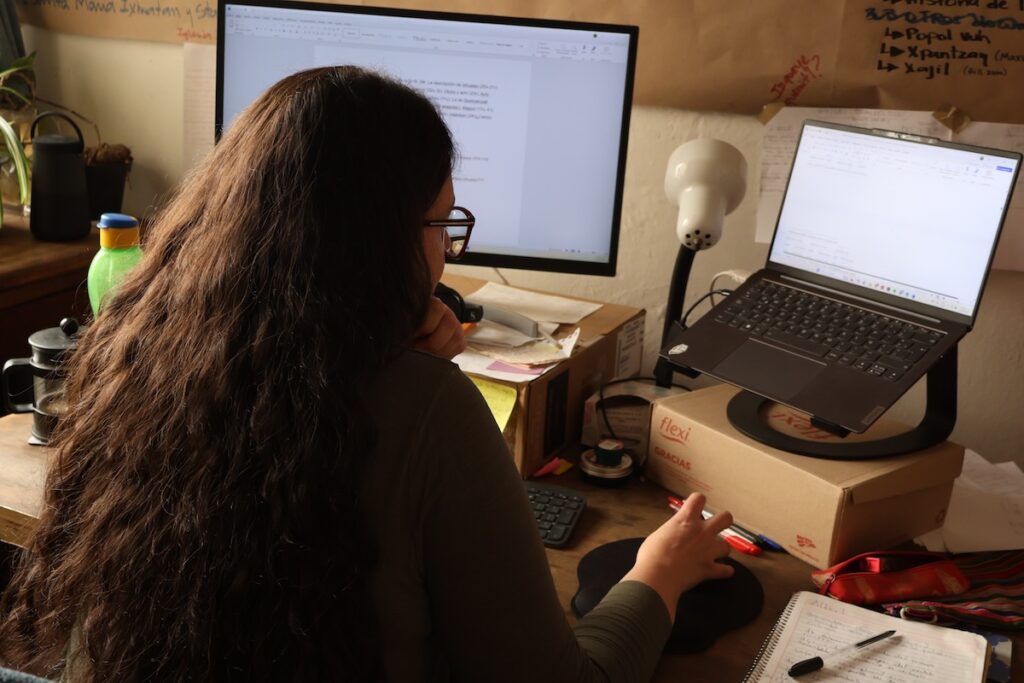

“Me contratan tres o cuatro meses cuando están haciendo la preproducción. Y de ahí yo les entrego todos los documentos y toda la investigación y ya se quedan ellos produciendo. Investigo qué tipo de plato, cómo son los vasos, qué colores, las bebidas, cómo se ven las cosas, esta sí existía o no existía; cómo colgaban los cuadros, por ejemplo. Es como un barrido de cómo era la época y luego ya me van preguntando ellos si la taza era así o no y yo les presento también documentos de cómo son”.

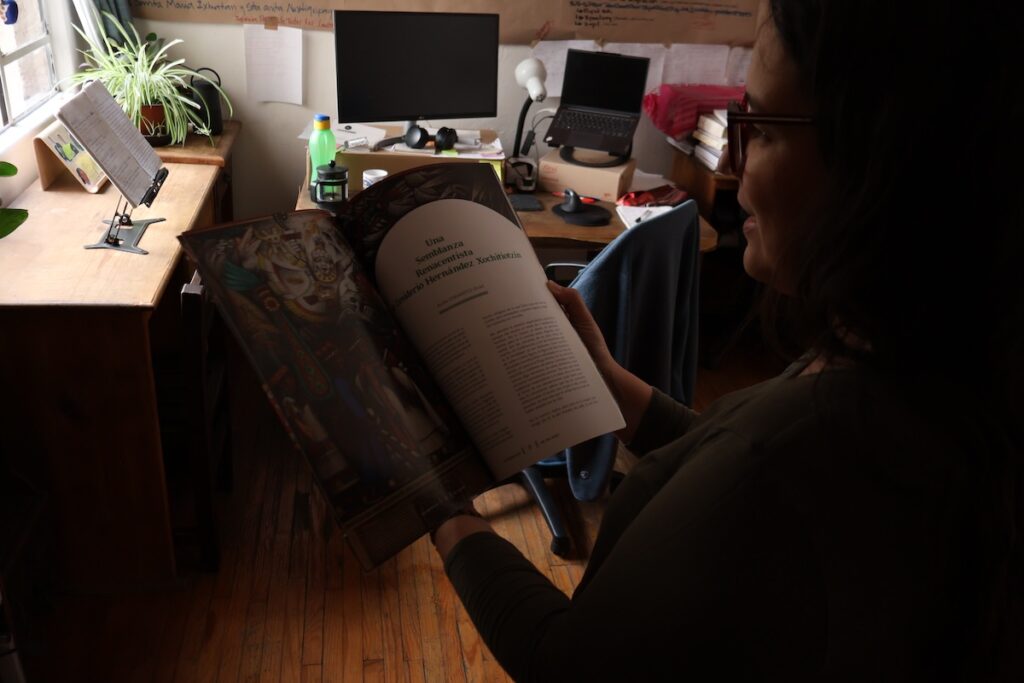

Para otra de las series en las que trabajó Margarita, sobre una arqueóloga asesina, curiosamente, la producción llegó a su departamento a hacerle algunas preguntas. Tomaron algunas fotos y cuando pidió ir a ver el set ahí estaba representado el estudio de una arqueóloga. Particularmente el de ella. Con una piñata como la que cuelga del techo en una esquina, un sillón y un cuadro parecidos al suyo, libros de El Salvador, de Guatemala, post its en náhuatl de una investigación en curso.

En el caso de Cien Años de Soledad, por la envergadura de la producción y el desarrollo del trabajo en campo, Margarita viajó a Colombia un tiempo más extenso en el que vio transformar sus investigaciones en las distintas etapas de Macondo y sus habitantes: en los utensilios que usaba la gente, los frascos de la boticaria, los elementos de la alquimia de Melquiades, los colores de las casas, la forma de las camas.

Recuerda con particular cariño cómo ayudó a ponerle nombres a las tiendas, por ejemplo, inspirada en sus colegas del equipo de arte: “Todas las tiendas tienen los apellidos de las personas, pues así era la manera de nombrar las tiendas en el siglo XIX en toda América; como la ferretería, por ejemplo, que tenía los nombres de los chavos de construcción; los decoradores tenían la de tienda de los zapatos; y uno de los directores de arte que fumaba mucho, su nombre está en la venta de tabacos y así”.

A ella, la alegre medidora del tiempo, la bautizaron en la cantina, como tampoco podía ser de otra manera. “Estoy en un letrero gigante que dice que soy la importadora de licores” de ese Macondo tan suyo, como ahora del mundo entero.