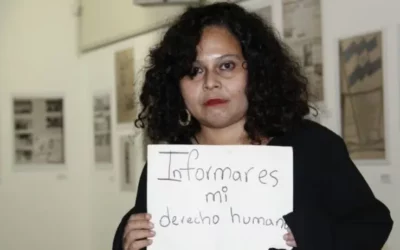

Trasladarse en la CDMX puede ser abrumador con tantas opciones, distancias y personas. Presentamos algunas anécdotas, tips e historias del transporte en la capital mexicana desde las vivencias centroamericanas.

Cuando vine a vivir a la Ciudad de México por primera vez en 2003, este lugar aún se llamaba Distrito Federal. No existían los metrobuses, ni las ecobicis y mucho menos los cablebuses. Tampoco había sido construido el Segundo Piso del Periférico. Pero moverse acá ya era funcional; si bien era imponente, caótico e intenso, no tenía comparación con las modestas combis y micros de mi pueblo, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que, a final de cuentas es parte y espejo de Centroamérica, donde la movilidad también es escasa, deteriorada e indigna.

Mi mamá, una mujer guatemalteca que salió al exilio en los años 80 por el conflicto armado interno, me decía que cuando vivió en la Ciudad de México tenía pavor de pensar en cómo el metro soportaba a la inmensidad de una ciudad que vio derrumbarse en el terremoto de 1985.

A mi, al contrario, me maravilla el metro y, en general, el transporte público. Es el sistema de arterias que hace posible la vida en esta desbordada ciudad, donde confluye una gran parte de la sociedad. Es el realismo mágico de despertar del pestañazo justo en la estación en la que hay que bajar; del intenso aroma subterráneo a cebolla en la estación La Merced; de encontrarse a amistades antiquísimas en un abrir de puertas en un vagón cualquiera; de entretenerse de reojo con el libro, el Candy Crush o el chat de WhatsApp de la persona de enfrente; de comprar una ganga de dudosa procedencia a 10 pesitos.

También, es el navajazo en la bolsa o mochila y la sorpresa al llegar a destino de ver que la cartera o el teléfono pasaron a mejor vida. Es una persona lanzándose al tren que ya no puede frenar. Es acoso e impunidad. Es un muro de gente que no deja pasar. Es el sitio donde me asaltaron por primera vez.

Esa otra normalidad

Si bien es cierto que en varias ocasiones me fui colgando en una puerta de algún pesero de la CDMX y que pasé mis monedas de mano en mano hasta el conductor, nunca percibí la fragilidad de la vida a bordo de ese viaje de todos los días. Hasta que en Guatemala la realidad precaria me estalló en toda la cara.

Buses estallados por granadas, choferes ametrallados por pandillas, extorsión a conductores y usuarios, asaltos en cualquier ruta. Buses atascados de personas, con filas de asientos al triple de capacidad e hileras de hasta cuatro gentes de pie en el pasillo; llantas que vuelan por la carretera, expulsadas por la presión excesiva.

La alternativa tampoco existe: motos cargadas con una pareja y cuatro vástagos, autos polarizados, taxis compartidos. Es un exceso cotidiano que deja sin aliento en donde cada quien se mueve a su entender y bajo su propio riesgo.

Nery Chaves, costarricense, recuerda que en San José, una capital centroamericana aparentemente más tranquila, también le tocó ver buses incendiados en la calle en momentos en que se discutía sobre el transporte.

“Yo vengo de Costa Rica y ahí el sistema de transporte público es terrible. Además de que está privatizado es muy caro y muy malo”, dice también como parámetro de unos estándares relacionados al transporte “que no son muy altos”.

En el mismo tono se expresa Allan Barrera, salvadoreño. En San Salvador andaba en moto y sufría el tráfico pesado en tramos cortos de una ciudad pequeña. “Viniendo de un país que no tiene metro y en el que no existe el transporte público, pues todo está privatizado, y donde tampoco hay una apuesta por el espacio público, el metro de la CDMX me parece una maravilla”, apunta.

Igual que Camilo García, guatemalteco, que describe al transporte chapín como “escaso y con precios exorbitantes”, en comparación con “un sistema bastante eficiente de transporte en la CDMX”. En la capital, dice, “por el equivalente del precio del boleto del metro, 5 pesos, no hay opciones”.

El transporte en México, insiste, es algo “bastante reconfortante”, pues hay una certeza “de que uno puede trasladarse de un lugar a otro con bastante facilidad, económicamente y con la confianza de que va a llegar a su casa”.

Cuando escucho en conversaciones chilangas que el metro, el metrobús o el transporte de la CDMX en general “no sirve”, como suele ocurrir con cierta frecuencia, me empeño en comparar lo incomparable de esa incertidumbre cotidiana centroamericana.

Tampoco es para idealizar la movilidad en la Ciudad de México. Nery Chaves advierte que “lo complejo es que es un espacio muy violento, el transporte aquí. Con trayectos muy largos, personas que pasan tres horas de su vida en su traslado, con situaciones de acoso, de hostigamiento que sufren los compañeros y las compañeras ambulantes”.

Las tres personas con las que platiqué, además, tienen bici propia o prestada cuando menos. Y coinciden también en la facilidad de usarla, de la necesidad de que haya más ciclovías y una mejor y más respetuosa cultura ciclista, pero que también se diferencia a la rudeza en Centroamérica.

“Hay que impulsar a la bici, sobre todo en una ciudad donde todo está atascado, incluso aunque te tomes un camión y ya no digamos un taxi de aplicación, que es un absurdo pues es como ir a meterte a un parqueo en lugar de calle” concluye Nery.

La movilidad integrada

En esta ciudad de más de 9 millones de habitantes –y más de 22 millones si se toma en cuenta la zona metropolitana–, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el transporte más usado es el metro, con un 58 por ciento (que en 2024 fueron más de 1,171 millones de viajes), seguido lejos por el metrobús, con 27 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad.

El trolebús, de color azul y conectado a vías eléctricas aéreas, es de mis transportes favoritos, por ser amplios, limpios por lo general y eficientes. Lo era antes, cuando costaba dos pesos que había que depositar exactos en un tubo y te daban a cambio un boletito de papel como comprobante y seguro de viaje. Lo es ahora, al doble de precio, con lector de tarjetas y con rutas que están 24 horas disponibles, como la del Eje Central que pasa frente al palacio de Bellas Artes.

Ahora todo el transporte está conectado, desde que en abril de 2019 el gobierno de la Ciudad de México presentó la tarjeta de movilidad integrada, que condensó en las tarjetas que conocemos en la actualidad a todo el transporte, haciéndolo mucho más eficiente.

Todo, menos los peseros y las combis, oficialmente denominados microbuses, vagonetas y autobuses de ruta, que siguen rigiéndose por el efectivo, el cambio o sencillo. Son los más precarios, los más estigmatizados. Los más parecidos al transporte centroamericano y que en promedio transportan a más de 11.2 millones de personas a la semana.

A mediados de los 90 se consolidó el modelo actual de peseros (para vías principales) y combis (barrios y sitios menos accesibles), que también han reducido rutas tras la irrupción del metrobús o los autobuses morados del Corredor Vial.

Antes, cuando aún no se sabía de mi existencia y mi madre vivía atormentada por el metro-sostén de esta gran urbe, reinaba en la ciudad la Ruta 100, un conglomerado de camiones que cubrían más del 80 por ciento del Distrito Federal y la zona metropolitana.

De ese tiempo solo queda la leyenda urbana y una mitología alrededor de esas unidades que surcaban las calles de una ciudad que ya no es.

Ahora, a la vuelta del departamento donde vivo desde que volví de Guatemala en 2022, hay una estación de ecobicis. Es el mismo barrio al que llegué hace más de 20 años, aún a salvo de la gentrificación, todavía con vecinas y vendedores reconocibles de aquella ciudad que sigue sostenida en un metro que bombea directo al corazón de su gente.

✍🏽/📷: Emiliano Castro Sáenz